Abundancia o barbarie.

Hemos llegado a 2026 y solo hay dos propuestas encima de la mesa: o construir un mundo de abundancia, o abandonar el que tenemos en manos del odio.

A principios del año pasado Ezra Klein y Derek Thompson, dos opinadores-en-jefe de la izquierda americana, publicaron un libro que se llama igual que este blog: “Abundancia”. En él, cuentan cómo el Partido Demócrata perdió el rumbo cuando dejó de construir.

Los demócratas habían sido “el partido de la gente trabajadora”; los que habían impulsado las infraestructuras, las industrias y el parque de viviendas que transformaron la vida de millones de personas entre los años 50 y 80. Pero entonces el viento ideológico cambió.

La política se convenció de que el mercado, por sí mismo, iba a ser capaz de producir todo lo necesario. Ronald Reagan, que era un republicano, vendió muy bien la idea de que el gobierno lo que tenía que hacer era quitarse de en medio. Tan bien que hasta los demócratas se la compraron. “La era del gran gobierno”, sentenció Bill Clinton, “había terminado”.

Entonces, los demócratas decidieron que su papel iba a consistir en corregir las desviaciones que producía el mercado. Por una parte, harían “políticas de ampliación de la demanda” —programas de ayudas y subsidios para que todo el mundo estuviera invitado al progreso— y, por otra, aprobarían leyes para impedir que los intereses económicos destruyeran los ecosistemas y las comunidades.

Una parte del partido “se especializó en el arte de decir no” y acabó en el lado de quienes ya tenían la vida asegurada. Usando esa legislación, los “NIMBYs” (por las siglas de “Not In My Back Yard”) se dedicaron a defender el status quo exigiendo que cualquier nuevo proyecto de construcción cumpliera unos estándares tan elevados que resultaban inalcanzables.

Como consecuencia, Estados Unidos lleva un cuarto de siglo estancado. Hay infraestructuras que llevan décadas paralizadas y ciudades colapsando por la falta de vivienda. La primera potencia mundial está a la cola de los países desarrollados en kilómetros de alta velocidad y en los estados republicanos hoy se construye más que en los progresistas. En California, la joya de la corona del partido demócrata, un pequeño baño público que iba a costar 1,7 millones de dólares y tardaría 3 años en construirse se convirtió en el símbolo de la tragedia.

Decepcionados con esta deriva, muchos votantes perdieron la confianza en el partido e iniciaron una marcha hacia el republicanismo que culminó en 2016 con la primera victoria de Donald Trump.

La manera de salir de este atolladero, concluyen los autores, es recuperar la ambición de transformar. Volver a un “progresismo de la oferta” que multiplique las infraestructuras, el transporte, las fuentes de energía y —crucialmente— el parque de viviendas. Que construya y deje construir para que la gente vuelva a confiar en la política.

Abundancia es un gran libro, pero se publicó en un pésimo momento. Se había escrito durante el mandato de Joe Biden, cuando parecía garantizado que el demócrata volvería a ganar las elecciones. El texto era un manifiesto para una segunda legislatura. Pero por el camino Biden tuvo que retirarse, Kamala Harris tomó el relevo y el resto es historia. Cuando salió a la venta, con Trump ya en el poder, el libro se convirtió en un hombre de paja (o de papel) sobre el que se lanzó la mitad del commentariat político mundial.

Pero el caso es que ha pasado un año de aquello y nadie ha puesto nada distinto sobre la mesa. Ha habido una montaña de críticas al libro, sí, pero nada más que críticas: ni una sola propuesta alternativa, ni un marco nuevo, ni una idea que aspire a gobernar la realidad. Lo irónico —casi obsceno— es que sus detractores han acabado encarnando exactamente aquello que Klein y Thompson denuncian: una política reducida a señalar, a desacreditar y a bloquear. Mucho juicio. Cero acción.

Mientras tanto, la agenda de la abundancia ha ido avanzando y ha terminado por convencer tanto al ala derecha del partido, como a la nueva estrella fulgurante del ala izquierda: Zhoram Mamdani. Incluso entre algunos republicanos comienza a hablarse de una “visión conservadora de la abundancia”.

También ha cruzado fronteras. En España, Jorge Galindo ha publicado recientemente otro buen libro, “Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia”, donde encuentra argumentos parecidos y señala a los mismos responsables de la parálisis. Una coalición de intereses —entre los que se encuentran los fondos de inversión, pero también las comunidades de propietarios— bloquea con trabas y excusas (“aquí no”, “así no”, “ahora no”) cada iniciativa pública en materia de vivienda e infraestructuras.

Yo tengo sentimientos encontrados con estos planteamientos. Por una parte me encanta construir cosas y hasta me dedico a ello profesionalmente, así que vengo convencida de casa de las virtudes de resolver los problemas haciendo.

Pero, por otra, para mi la abundancia tiene mucho más que ver con la libertad que con la posibilidad de poseer más cosas. O sea, la verdadera afluencia está en el fin del trabajo, en la superación de una economía basada en la escasez, y en un nuevo horizonte cultural donde nos autoricemos a ser más libres. Si no es eso, y en su lugar consiste en una vida idéntica a la de hoy, pero con energías limpias y viviendas un 30% más baratas, creo que será una cosa un poco pocha que no podrá ilusionar (a mí, al menos).

Pero esto son diferencias de matiz, distinciones entre familias de un incipiente abundantismo que quiźas darían para otro artículo. Lo relevante, en lo que coincidimos Klein, Thompson Galindo y yo misma, es que para salir de la crisis del momento actual tenemos que volvernos abundantistas: dejar atrás la cosmovisión de la escasez en la estamos instalados en este primer cuarto de siglo.

Y es que nuestro mundo —las estructuras sociales y políticas que nos hemos dado— siempre se había sostenido sobre una idea de la abundancia que era el corazón de todas las grandes tradiciones de Occidente.

En el cristianismo, ese horizonte de plenitud había estado junto a Dios, más allá de la muerte. Cuando el capitalismo sustituyó a la religión en el orden moral trasladó esa aspiración a la tierra, pero no le quitó centralidad: si confiábamos en la organización del trabajo, la expansión de la productividad nos conduciría a una abundancia muy parecida a la que prometía el evangelio. Incluso el marxismo siguió siendo una doctrina teleológica: el comunismo era un estadío en el que el desarrollo de las fuerzas productivas haría innecesaria la lucha por los recursos.

Y si el neoliberalismo triunfó a finales del siglo XX fue porque consiguió encarnar esa misma promesa. Tras décadas de un crecimiento económico extraordinario, la sociedad se había convencido de que no hacía falta nada más. El mercado, por si solo, iba a ser capaz de traer la abundancia.

Y así, aunque tomara formas distintas cada vez, la creencia en que las personas, si actuábamos de manera virtuosa, teníamos el poder de forjar un futuro de afluencia nos ha ido acompañando en toda nuestra historia. Es nuestra piedra filosofal. Tan relevante en la conciencia colectiva de Occidente como, pongamos, la igualdad, o la justicia. No podemos vivir sin ella. Al menos, no en paz.

Cuando, en el año 2008, el mercado se hundió y las últimas promesas que había traído el neoliberalismo se evaporaron, Occidente se quedó sin una promesa de abundancia por primera vez desde… quizás desde hace miles de años.

Comenzó entonces a tomar posiciones una nueva promesa: la de la escasez.

“Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”.

De la noche a la mañana, de vivir en el mundo sin límites de los primeros 2000, pasamos a creer que habíamos ido demasiado lejos. Que todo recurso era finito y ya habíamos gastado más de lo debido. Nuestra supervivencia dependía ahora de ser austeros, contener el deseo, renunciar a todo lo que no fuera imprescindible. La historia nos había alcanzado y todo lo que podíamos esperar era un futuro de esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas.

En estos años he dedicado algún tiempo a rastrear quién colocó aquella idea en el subconsciente colectivo. Quién fue el artífice de que ese marco mental se volviera hegemónico en un tiempo tan corto. Siempre pensé que habría sido Angela Merkel, o Jean-Claude Trichet —el entonces presidente del BCE—, o alguno de los muchos políticos conservadores que después atizaron con ese mantra a todo un continente.

Para mi sorpresa —quizás también para la tuya—, no fue un político de derechas el que acabó el sueño de la abundancia. Fue Barack Obama.

Cuando Lehman Brothers quebró, el 15 de septiembre de 2008, la campaña electoral americana estaba en sus últimos compases. Obama era el favorito en las encuestas. Es probable que no quisiera arriesgar. Ya era un candidato suficientemente insólito como para meterse en líos con la economía. También puede ser que en aquel momento la izquierda pensara que el crecimiento económico era una cosa neoliberal y de derechas. Que una generación de políticos que habían cultivado el arte de la moral viera en el festival de opulencia de los primeros 2000 una desviación. No lo sé.

Pero el caso es que fue Obama quién, en el tercer debate de la campaña, apenas unas semanas después de la quiebra de Lehman, pronunció aquellas palabras. Al otro lado de la pantalla, una audiencia global desconcertada, en busca de respuestas a lo que estaba ocurriendo, le escuchaba con atención.

“No hay duda de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, sentenció.

“El senador McCain y yo tenemos diferencias respecto a la necesidad de invertir en Estados Unidos y en el pueblo estadounidense.” […] “Pero lo que es absolutamente cierto es que, una vez que superemos esta crisis económica no podremos volver a las andadas derrochadoras. Vamos a tener que abrazar una cultura y una ética de responsabilidad: todos nosotros, corporaciones, el gobierno federal, y los individuos que puedan estar viviendo por encima de sus posibilidades.”

Así fue. Con estas pocas palabras el líder más influyente del siglo XXI nos prometió la escasez. El futuro sería un tiempo de “suma cero”, donde para invertir en un sitio, había que recortar en otro. Donde las ganancias de unos eran las pérdidas de los demás. Lo que podíamos producir era limitado y los esfuerzos y los intercambios no creaban valor, lo redistribuían.

La crisis de la representación de la política que vivimos en 2025 se puede trazar, con terrorífica precisión, de vuelta hasta aquel enunciado. En aquel instante la izquierda y la derecha del siglo XX, que llevaban 50 años prometiendo el cielo (literalmente) a sus votantes, se encontraron mudos, sin nada que decir.

Entonces la derecha se batió en retirada. Su modelo se estaba desmoronando en prime time. Debajo del artificio del “mercado” neoliberal se había escondido una colosal estafa bancaria que se estaba llevando por delante las vidas de millones de personas. Cuando Nicolas Sarkozy tocó a rebato —“hay que reformar el capitalismo”— ya era demasiado tarde. Aquella derecha nunca se volvió a reagrupar tras la desbandada. Fue otra criatura —populista, iliberal, autoritaria— la que se hizo fuerte en las trincheras que habían dejado vacías los conservadores democráticos.

La izquierda, mientras tanto, se asfixiaba. Las políticas de la “ampliación de la demanda”, sin los ingresos fiscales de una economía boyante y bajo el yugo de la austeridad, se volvieron impotentes. La izquierda pasó de prometer un horizonte de progreso material despepitante a conformarse con poner diminutos parches —establecer salarios mínimos, dar ayudas al alquiler, bajar el precio de los autobuses— a una realidad estancada.

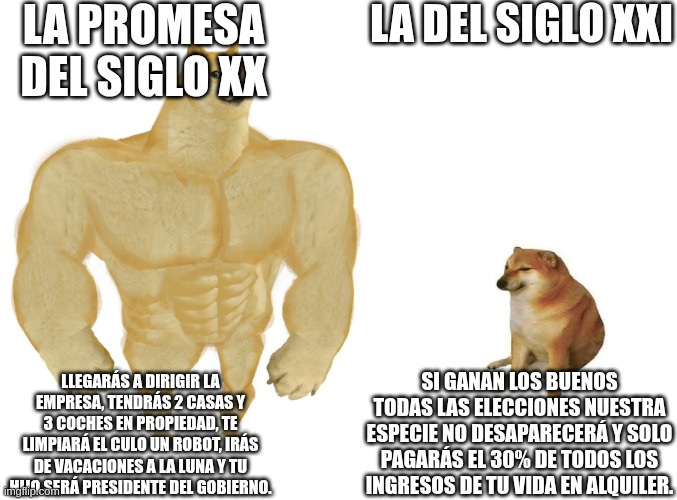

A la promesa que, en cada momento histórico, le hace la política a los ciudadanos le pasó como al meme del perro grande y el perro chico.

Pero la izquierda resistió. Quizás porque su gente está más costumbrada a los momentos difíciles, quizás porque el neoliberalismo no había sido su proyecto. Sus generales aguantaron la posición y encontraron refugio en una teoría que había nacido en America Latina, un lugar donde habían tenido mucho tiempo para perfeccionar las políticas de la escasez.

“El populismo es siempre una fuerza política fundacional”, explica Íñigo Errejón, quizás su más brillante ideólogo, “aunque el pueblo se nombre siempre igual, es un pueblo diferente cada vez porque está hecho con materiales nuevos. Está hecho siempre a partir de la construcción de un interés general nuevo por oposición a las élites que existen y al orden que habían construido. Y es un interés general que está construido de retazos o de trozos del conjunto de demandas insatisfechas, expectativas no cumplidas, o deseos no alcanzados, pero que es algo más que la suma de las partes, que no es solo todos los malestares puestos juntos a protestar contra los de arriba, sino que es la construcción a partir de esos reclamos insatisfechos de un horizonte nuevo.”

Frente a las ideologías del siglo XX, que preconizaban un futuro mejor, el populismo triunfó prometiendo lo contrario: que el porvenir sería siempre escaso y no dejaría de haber una lucha interminable por los recursos. Siempre habría un “pueblo” en el que refugiarse, pero no sería uno feliz y orgulloso, sino que estaría hecho de insatisfacciones y agravios de una élite que, de algún modo, siempre les estaría robando. La tarea de la política no era ofrecer un horizonte de progreso, sino dar forma al malestar en una única voz (la del político de turno, concretamente) y, sobre todo, señalar a los culpables.

Supongo que en aquél momento aquello debía parecer inofensivo. El “1%”, esos billonarios contra quienes la izquierda populista se estaba construyendo, eran intocables. Demonizar a un puñado de personas tan poderosas como invulnerables parecía un pequeño precio a pagar a cambio de construir un sujeto político —“We are the 99%”— que se reconociera a sí mismo.

El problema es que los mitos y las cosmovisiones hegemónicas son siempre transversales, porque vivimos todos juntos en la misma sociedad. Igual que todas las ideologías del siglo XX compartían la creencia en que la productividad nos conduciría a un mundo de abundancia, todas las ideologías del siglo XXI, tanto el populismo de izquierdas, como el de derechas, comparten la promesa de la escasez. Cuando la izquierda extendió la idea de que vivimos en una estafa permanente de unas “élites” a un “pueblo”, dejó la puerta abierta a que después los culpables no fueran necesariamente los billonarios, sino que con los mismos argumentos se pudiera hacer “un pueblo” contra lo woke, o contra los inmigrantes, o contra los pensionistas.

“En Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, las creencias de suma cero tanto en la izquierda —por ejemplo, que las personas solo se enriquecen haciendo pobres a los demás— como en la derecha —por ejemplo, que los inmigrantes tienen éxito a expensas de los nativos— son expresiones relacionadas de una misma cosmovisión subyacente. Es decir, que solo hay una cantidad limitada de recursos y, por lo tanto, debemos usar restricciones, exacciones y tratos preferenciales para equilibrar la balanza entre ganadores y perdedores.”1

Si los populismos —de Milei a Meloni pasando por Trump y por algunas corrientes muy influyentes en la izquierda— triunfan, es porque tienen en común esta visión del mundo: porque se refuerzan unos a otros. Y, en ausencia de otra alternativa, terminan por arrastrar a todo el espectro ideológico. Por eso hoy es tan difícil encontrar un político —o un medio de comunicación— que no dedique toda su energía a replicar este marco: a explicarnos quienes son los malos y por qué nosotros somos los buenos (“el pueblo”, “la gente normal”) y cómo nos están robando.

Es en esa narrativa compartida donde se está larvando hoy la gran crisis. Porque si la encarnación del liberalismo era la paz; el debate entre opciones políticas distintas que buscaban convivir en un mismo mundo, el populismo solo se puede encarnar en la guerra. En un mundo de suma cero, si llevamos la tensión al extremo, solo puede quedar uno; la única solución a los problemas es morir o matar. Por eso todos los populismos necesitan estar guerra para existir. Unas veces lo están de verdad (como en Ucrania, en Venezuela o en Palestina) y otras, fingen estarlo (como las redadas de ICE o los exabruptos retóricos de los parlamentos europeos).

Hay quien alegará que la izquierda no llegó a estas tesis por voluntad propia, sino empujada por la necesidad de enfrentar los límites físicos del planeta. No es verdad. El eje simbólico de la idea de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” no es en realidad una crítica a una forma de vida ni de consumo: lo que cuestiona ese marco son nuestras “posibilidades”. Lo que clama el escasismo es que somos impotentes, irrelevantes, inanes, incapaces de controlar nuestro destino y de moldear el mundo que nos rodea.

Por eso todos los populistas van de “hombres fuertes”, porque nos quieren convencer de que somos débiles y necesitamos que alguien nos proteja. También por eso todos los temas del escasismo (“los límites del planeta”, “la inmigración”, “la acumulación de la riqueza”) se presentan como fenómenos globales, incomprensibles, inasibles e imparables (salvo, quizás, para los hombres fuertes).

Y también por eso todos los populismos son anti-científicos (tecno-pesimistas, lo llaman). Porque necesitan negar que somos capaces y que hoy tenemos las mejores herramientas de las que la humanidad ha dispuesto nunca para enfrentarnos al futuro.

La raíz del escasismo no tiene que ver con los recursos finitos del planeta, sino con la confianza en nuestra propia capacidad como especie humana para enfrentarnos a todos los retos (incluidos los biofísicos) que se nos pongan por delante. Esto es lo que es radicalmente nuevo del siglo XXI y de la promesa de la escasez.

Por eso el peor enemigo de un populista no es otro populista del bando contrario: son los abundantistas. Por eso los libros de Klein, Thompson y Galindo han producido una reacción iracunda (y el mio, el mes que viene, irá por el mismo camino). La creencia en que somos capaces y dueños de nuestro propio destino es criptonita para el escasismo.

¿Y no hay una tercera vía? ¿No podríamos vivir en paz aceptando la premisa de un mundo escaso? ¿No podríamos hacernos a la idea de que no hay más que repartir y conformarnos, encontrar otras formas de felicidad que no se basen en esperar constantemente algo nuevo y mejor? No lo sé. El decrecentismo ha tenido dos décadas para producir un nuevo paradigma que emocione desde esa premisa y no lo ha hecho. Yo, por mi parte, no tengo el menor interés en esa posibilidad. Creo que la ambición por explorar es lo mejor del ser humano. Siempre lo ha sido, desde que salimos de las cavernas. Desde luego es lo que yo hago mejor y lo que más disfruto. Si alguien tiene otra idea, por favor, que nos la cuente.

Mientras tanto, la realidad es que hoy las líneas del frente político ya no están entre la izquierda y la derecha. El eje ha girado y la batalla ideológica se va a dar entre el abundantismo y el escasismo. Y quienes aspiramos a un futuro de prosperidad, en paz y en libertad, necesitamos reunirnos en torno a este nuevo paradigma de la abundancia para el siglo XXI, para que el mundo vuelva a convertirse en un lugar de esperanza en el que quepamos todos los seres humanos.

Son muy pocas las ocasiones en las que la realidad nos ofrece una cosa tan simple como una dicotomía, pero ésta es una de ellas. Solo hay, hoy por hoy, dos posibilidades sobre la mesa: o abrazar una nueva agenda de progreso, o abandonarse a la regresión. O la paz, o la guerra. O construir, o demoler. O democracia, o tribalismo.

Abundancia o barbarie.

Si tú también eres abundantista, te gustará Hijos del optimismo. Es mi primer libro, el hermano mayor de esta newsletter y un proyecto en el que llevo trabajando un montón de años.

Hijos del optimismo sale a la venta el 26 de febrero, pero ya lo puedes reservar en Amazon, la Casa del Libro, El Corte Inglés y en la web de la editorial, Debate.

También puedes leer más sobre mi y sobre la historia que me empujó a escribirlo.

* Abundancia está editado en España por Capitán Swing y Tres millones de viviendas por Debate.

La foto del artículo es de Mateus Maia en Unsplash.

https://www.ft.com/content/30a49ab7-285b-4641-89f8-7375fc560ab9

A veces pienso que el problema no es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, sino que lo que hacemos por encima de nuestras capacidades, como individuos y como comunidades humanas, es progresar... Hemos creado en muchos aspectos un mundo del siglo XXI teniendo todavía nuestro cerebro (y nuestra sociedad en general) gobernado por ideas e inercias de hace siglos y, peor aún, con importantes intromisiones de un puñado de neuronas de la Era Jurásica...

Gracias por escribir sobre esto!