El hundimiento (de Donald Trump)

¿Por qué se comporta Trump de esta manera? Con toda probabilidad, porque está asustado. Piensa que si los demócratas ganan las elecciones este año, acabará en la cárcel.

No me gusta nada hablar de “fascismo”. Es una palabra que se ha usado tantas veces para deslegitimar y deshumanizar a otras personas que debería tener prohibido salir del diccionario sin ir acompañada de un disclaimer (como este).

Pero el caso es que existe una aproximación de un politólogo americano al estudio de ese fenómeno que revela exactamente dónde se dirige hoy Donald Trump y qué podemos esperar en los próximos meses de este hombre que está poniendo el mundo en jaque.

En “Anatomía del fascismo” Robert Paxton sostiene con mucho acierto que el fascismo no es una ideología. No es, como el comunismo o el socialismo, una doctrina relativamente coherente a la que alguien pueda adherirse. Es un fenómeno, una ocurrencia histórica que parece producirse cuando se dan unas circunstancias determinadas y que se desarrolla siempre en las mismas fases y de la misma forma.

Esta aproximación tiene dos virtudes. La primera es que despenaliza el pensamiento. Una persona, un partido, no puede ser fascista por razón de sus ideas. No hay una manera “fascista” de pensar, sino que el fascismo es una serie concatenada de eventos o de actos.

La segunda virtud es que nos permite entender a dónde va el trumpismo —sus raíces, su evolución y sus futuros posibles— sin entrar en las trincheras ideológicas.

Y es que si le quitamos la capa de ideología y atendemos a los hechos, creo que es innegable que lo que está ocurriendo en Estados Unidos comparte, si no todos, la mayoría de los rasgos del fascismo que propone Paxton en esta definición:

“El fascismo es una forma de comportamiento político marcada por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, la humillación o la sensación de victimismo, y por cultos compensatorios de la unidad, la energía y la pureza. En ella, un partido de masas compuesto por militantes nacionalistas comprometidos, que actúa en una colaboración tensa pero eficaz con las élites tradicionales, abandona las libertades democráticas y persigue, mediante una violencia presentada como redentora y sin restricciones éticas ni legales, objetivos de depuración interna y expansión externa.”

La idea de que el país está en “decadencia” (“the american decline”) es un elemento omnipresente en la cultura simbólica de Estados Unidos. Algunas de las congregaciones religiosas más vociferantes del país descienden de los protestantes (puritanos y peregrinos) que emigraron desde Europa en los siglos XVII y XVIII huyendo de la persecución religiosa en la Iglesia de Inglaterra. Estos grupos siempre encontraron que el resto de la población no estaba a la altura de sus expectativas de pureza y, por tanto, la “decadencia moral” ha sido un trope de la cultura cristiana americana desde su fundación.

Cuando la victoria de Barack Obama —que coincidió, además, con la crisis de las subprime— pilló a una parte de la opinión pública republicana en un momento de total desconcierto, este marco se volvió hegemónico y se convirtió en el gran —y casi único— tema de la derecha [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Obama había protagonizado una carrera fulgurante hasta el poder. A finales de 2004, apenas dos años antes de anunciar su candidatura a las primarias del partido demócrata, todavía era un desconocido diputado estatal en Illinois. Durante gran parte de la campaña de las primarias pareció casi imposible que tuviera opciones frente a Hillary Clinton, que era una vaca sagrada del partido. Pocos meses después, aquel desconocido se convirtió en presidente de Estados Unidos.

Una parte del electorado republicano no podía comprender que un candidato orgullosamente negro, hawaiano y de la Ivy League fuera por delante del suyo en las encuestas. Tanto que durante la campaña el contrincante de Obama, John McCain (que, por cierto, era un gigante), tuvo que interrumpir sus mítines en varias ocasiones para detener los insultos racistas que el público profería contra el demócrata, o para llevar la contraria a sus propios votantes y explicarles entre abucheos que no, Obama, ni era musulmán, ni era un terrorista, ni era un mal hombre. Y no tenían por qué estar “asustados”.

En los años siguientes el Tea Party y algunos agitadores, como Steve Bannon, aprovecharon ese malestar para quebrar el tablero político en muy poco tiempo. Y lo hicieron recauchutando esa noción latente de la decadencia del país para trasladarla a la economía y al mainstream.

El gran mensaje de Trump, “Make America Great Again”, es una respuesta a esa percepción de declive nacional y la promesa de un retorno a la pureza. A lomos de esa disputa racial que se abrió con Obama, el republicano alentó un sentimiento victimista en una parte del electorado repitiendo hasta la saciedad que los blancos están discriminados y han sido “tratados muy mal” por el progresismo.

A falta de un partido de masas, Trump supo organizar durante su primer mandato a los militantes nacionalistas de los grupúsculos de la ultraderecha y supremacistas blancos, que llegaron a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la inauguración de Joe Biden. Con la otra mano, Trump comenzó a forjar otra alianza con el establishment económico y republicano, que parece preferirle frente a otros candidatos más moderados, pero menos efectivos.

Como si quisiera entrar en esa definición de Paxton como en un guante, en su segundo mandato Trump ha ido erosionando las libertades democráticas tanto dentro como fuera del país, como hemos visto en la creación de una fuerza paramilitar violenta en el ICE. Y hasta su propia definición de poder ha adquirido un tono indistinguible del clásico del fascismo. En una entrevista reciente con The New York Times hace unos días aseguró que el único límite a su autoridad global es “su propia moralidad”, y que no necesita ajustarse al derecho internacional como freno efectivo a sus acciones.

Esa retórica, junto con sus constantes referencias a la ampliación territorial y las anexiones —de Canadá a Venezuela y Groenlandia— terminan por cerrar el círculo que nos permite afirmar que el trumpismo se comporta exactamente igual que el resto de movimientos fascistas.

A partir de aquí, Paxton identifica cinco etapas del fascismo como fenómeno, de las cuales hemos vivido ya cuatro: exploración intelectual, arraigo, llegada al poder y ejercicio del poder. La última, la que está comenzando, tiene una doble vertiente: radicalización o entropía.

Exploración intelectual, en la que la desilusión con la democracia de masas se manifiesta en debates sobre la pérdida del vigor nacional".

Como hemos visto, a partir de 2008 se fue cultivando en los medios conservadores una narrativa sobre la “decadencia” del país que, con la crisis económica y las transformaciones del siglo XXI terminó por volverse hegemónica en la derecha. Frente a esta decadencia, una parte de la opinión pública incorporó a su visión del mundo los temas sobre los que después se iban a erigir los comportamientos antidemocráticos de Trump.

Arraigo, cuando un movimiento fascista, favorecido por el bloqueo político y la polarización, se convierte en un actor relevante en el escenario nacional.

En mi opinión, este momento fue la primera legislatura de Trump (2016-2020). El sistema bipartidista (first-past-the-post) hace muy difícil que un tercer partido pueda llegar al poder, ni siquiera al mainstream, en EE.UU. Pero la primera legislatura de Trump sirvió para instalar efectivamente un partido trumpista dentro del partido republicano que arraigó y se normalizó en la cultura popular en esos cuatro años. Durante ese tiempo, Trump fue empoderando a determinados grupos de ultraderecha (Proud Boys, etc) que se constituyeron en una especie de organización (armada, en muchos casos, digital, en otros), que apoya sus acciones completamente al margen del consenso del partido.

Llegada al poder, cuando sectores conservadores, en su intento de controlar el ascenso de la oposición de izquierdas, invitan a los fascistas a compartir el poder.

Trump no fue el candidato automático del partido para su segunda legislatura. Hubo unas segundas primarias en las que las distintas corrientes fueron pactando con esa nueva realidad ya netamente trumpista. De manera que el ascenso al poder del trump fascista está en ese pacto en el que un Trump que ya comanda una fuerza nueva, pacta con las distintas facciones del partido republicano su apoyo.

Ejercicio del poder, en el que el movimiento y su líder carismático controlan el Estado en equilibrio con instituciones estatales como la policía y con élites tradicionales como el clero y los grandes empresarios.

Esta fase coincide con la segunda legislatura, con el momento actual. Se caracteriza por los pactos del trumpismo con distintos sectores, el más evidente, con el establishment de Silicon Valley (Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, JD Vance, etc.) que no solo le aportó fondos en campaña, sino que puso al vicepresidente y a Musk durante un tiempo en el gobierno.

Podríamos decir que hasta hace unas semanas nos encontrábamos en esta cuarta fase de un cierto equilibrio en el poder. Pero algo ha cambiado en los últimos meses que está empujando al trumpismo hacia la última y definitiva fase del fascismo, que se puede desarrollar de dos maneras:

Radicalización o entropía, en la que el Estado o bien se vuelve cada vez más radical —como ocurrió en la Alemania nazi— o bien deriva hacia un autoritarismo tradicional, como sucedió en la Italia fascista.

Los partidos fascistas, o se asientan y se “relajan” en el poder (como pasó en España con Franco), o tienden a una radicalización constante. La diferencia, dice Paxton, radica en el tipo de culto que hayan creado (si ha acostumbrado al público a manifestaciones constantes de violencia o de acción) y —crucialmente— en la debilidad del régimen.

Es evidente que Trump camina hoy hacia una mayor radicalización. Lo ocurrido en Venezuela y su reacción al asesinato a sangre fría de una madre blanca a manos del ICE en Minneapolis son buenos ejemplos. Pero donde mejor se observa esta tendencia es en el volumen de la disputa que lleva librando con el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La independencia de los bancos centrales era, hasta hace 10 minutos, la piedra filosofal del neoliberalismo y de la derecha política. La política monetaria no debía estar en manos de los ejecutivos, porque la tentación a manejar el precio del dinero para sus propios intereses era demasiado grande.

Trump, por el contrario, piensa que la Reserva Federal debería estar al servicio de su proyecto político y lleva desde el primer momento de su mandato presionando al gobernador para que baje los tipos de interés (lo que produciría un estímulo de la economía), aunque el criterio de los técnicos del banco aconsejen lo contrario.

Hasta ahora las tensiones habían sido, que sepamos, verbales. Pero el viernes pasado Powell recibió una citación judicial para testificar en un supuesto caso de corrupción sobre unas reformas llevadas a cabo en la sede de la FED. En unas extraordinarias declaraciones, el hombre más poderoso del mundo financiero global acusó a Trump de acosarle judicialmente para quitarle los mandos de la Reserva Federal.

¿Por qué se comporta Trump de esta manera? Con toda probabilidad, porque está asustado. Hace unos días en un evento volvió a repetir que, si los demócratas ganan las elecciones “midterm” este año, y retoman el control del Senado y del Congreso, le van a terminar encarcelando.

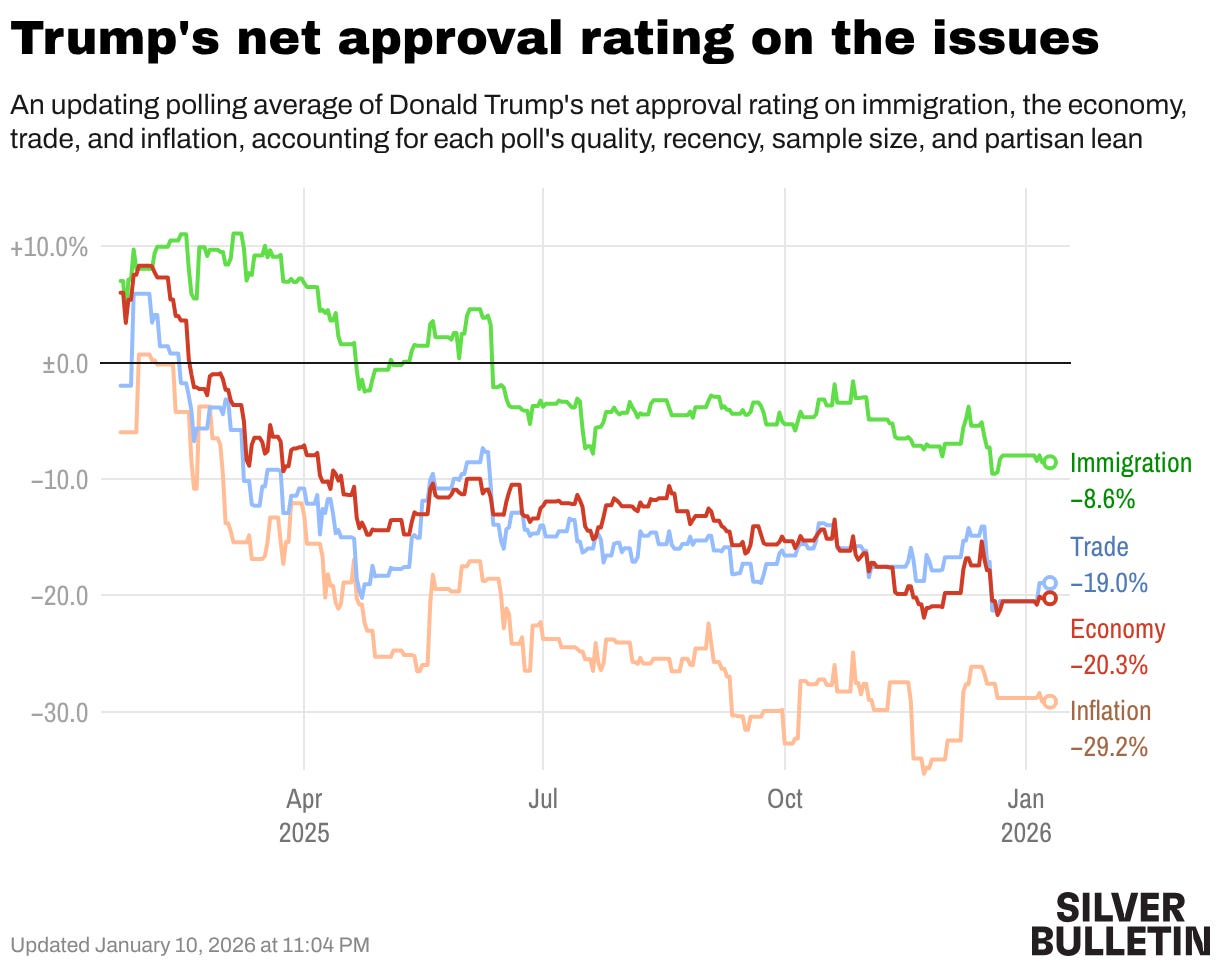

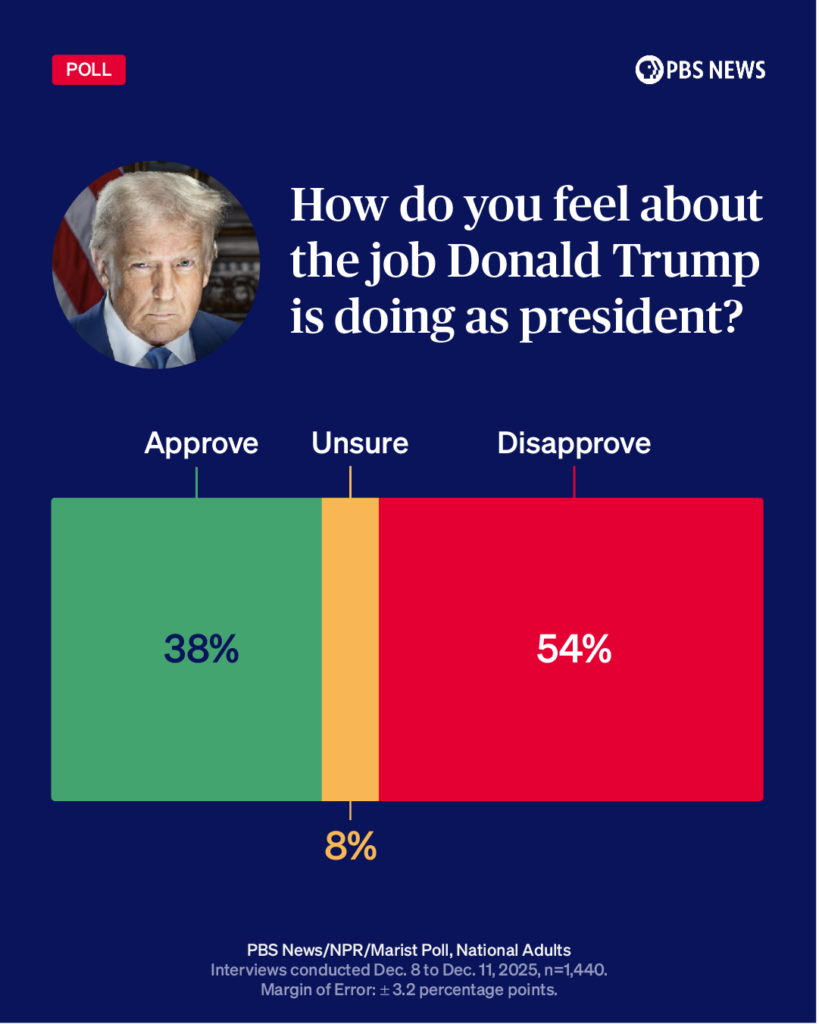

Y tiene todas las de perder. Por una parte, su valoración en las encuestas está en caída libre entre todos los votantes, también los del Partido Republicano. Su gestión tiene una percepción negativa en todos los grandes temas (inmigración, economía, comercio e inflación). Y su imagen se está deteriorando entre unos votantes que son cruciales y que ya le dieron la victoria en 2024: los de clase trabajadora.

Mientras tanto, los indicadores macroeconómicos no han dejado de deteriorarse. El empleo está perdiendo velocidad y la IA amenaza con explotar en la madre de todas las burbujas.

Aun más importante, a Trump se le ha acabado el crédito de los votantes en torno a su gran tema, su gran obsesión, la promesa que lleva 40 años haciéndole a los americanos: que los aranceles iban a resolver todos sus problemas.

Trump es un hombre obsesionado con la idea de que Estados Unidos ha sido estafado por el resto del mundo. Tan obsesionado estaba que llegó a publicar, en 1987, una “carta a los americanos” en una página de publicidad en el New York Times en la clamaba por imponer aranceles y cobrar al resto de los países (por existir). Los aranceles, decía Trump, arreglarían el déficit, traerían las industrias de vuelta a Estados Unidos, harían bajar los precios y —lo más importante— le recordarían a todo el mundo quién manda aquí.

Cuando se cumple un año de los primeros aranceles, sin que hayan bajado los precios de los alimentos, ni hayan retornado las industrias, y mientras Estados Unidos está perdiendo otra vez empleos industriales, esa promesa se ha hecho añicos. Y ya no hay dónde esconderse.

A Donald Trump se le ha acabado el carrete. Se ha quedado sin relato, ha perdido la confianza de los votantes y las estructuras del estado americano —como Powell— empiezan a plantarle cara.

En el fondo estos perfiles, que son algo así como los ludópatas, saben que sus días están contados. Que más tarde o más temprano la realidad terminará por alcanzarles. Por eso, como todos los líderes fascistas que antes existieron, cuando temen perder el poder, inician una huída hacia delante, cada vez a mayor velocidad, con la esperanza de que no les pille.

Ayer me crucé con este artículo de Matt Robison que cuenta que, a raíz del secuestro de Nicolás Maduro, Trump convocó una reunión con los CEOs de las grandes petroleras americanas en el despacho oval. Allí, les pidió algo a lo que ya se había comprometido con la opinión pública por su cuenta y riesgo: que invirtieran 100 millones de dólares en Venezuela para extraer más petróleo.

En una reunión televisada que es un disparate de principio a fin, Trump, en mitad de su propio discurso, se levanta de la mesa, deja de hablar y se pone a presumir del salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca (el vídeo aquí) ante la mirada incrédula de su propio equipo. Al final, el CEO de Exxon, en la senda de Powell, pone pie en pared y le dice al presidente que no, que Venezuela “no es invertible”.

Dice Robison que la mera existencia de esa reunión, en la que el presidente reconoce que la operación nunca tuvo que ver con el tráfico de drogas, como prometía el primer día, ni tampoco en realidad con el petróleo, porque todos estos señores tenían la más mínima idea, es suficiente para juzgarle (“impeach him”).

Pero el caso es que a mí la escena me recordó poderosamente a esa otra de la película “El hundimiento” donde Hitler, en sus últimos días en el búnker, se niega a asumir que la realidad ya le ha alcanzado. No hay ningún problema, dice, “el asalto de Steiner lo pondrá todo bajo control”.

Sus generales, que le miran entre la incredulidad y el bochorno, le contestan:

— “Steiner no pudo movilizar a suficientes hombres, mein fuhrer”. “No pudo llevar a cabo el asalto”.

Se oirán muchos gritos en los próximos meses. Pero que no me cabe duda duda de que estamos presenciando el hundimiento de Donald Trump.

Si buscas nuevas respuestas para entender lo que está ocurriendo, te gustará mi primer libro: Hijos del optimismo. Es una invitación a comprender y volver a confiar en el futuro (y en nosotros mismos).

Hijos del optimismo sale a la venta el 26 de febrero, pero ya lo puedes reservar en Amazon, la Casa del Libro, El Corte Inglés y en la web de la editorial, Debate.

También puedes leer más sobre mi y sobre la historia que me empujó a escribirlo

Interesante. El peligro es que un animal herido puede ser terriblemente peligroso, y más si tiene algún botón rojo que apretar que ponga patas arriba, por ejemplo, a un país enemigo como Irán, con tal de ganarse la aprobación que su narcisismo en el fondo está dejando de percibir. Creo que, lamentablemente, aún vamos a tener cuerda para rato con este personaje. Y que, en cualquier caso, depuesto el síntoma, la canibalización del GOP por el Trumpismo bien podría acabar vomitando otro nuevo personaje grotesco que le sustituya... Veremos.

Excelente artículo. Como ya otros han dicho aquí, el peligro son los coletazos finales de un gobierno fracasado, pero que es un poder nuclear. Si Hitler hubiese tenido el arma atómica, no dudo que la utilizaría. Esperemos que haya adultos responsables en el Pentágono, porque en la camarilla gubernamental de Trump solo hay alucinados.