Donald Trump y las guerras del casito

El tablero sobre el que construimos el debate público ha cambiado, pero aun no hemos terminado de comprenderlo.

An English version of this article is available here.

Come gather 'round people

Wherever you roam

And admit that the waters

Around you have grown

And accept it that soon

You'll be drenched to the bone

If your time to you is worth savin'

And you better start swimmin'

Or you'll sink like a stone

For the times they are a-changin'

Bob Dylan, The Times, They Are A-Changing.

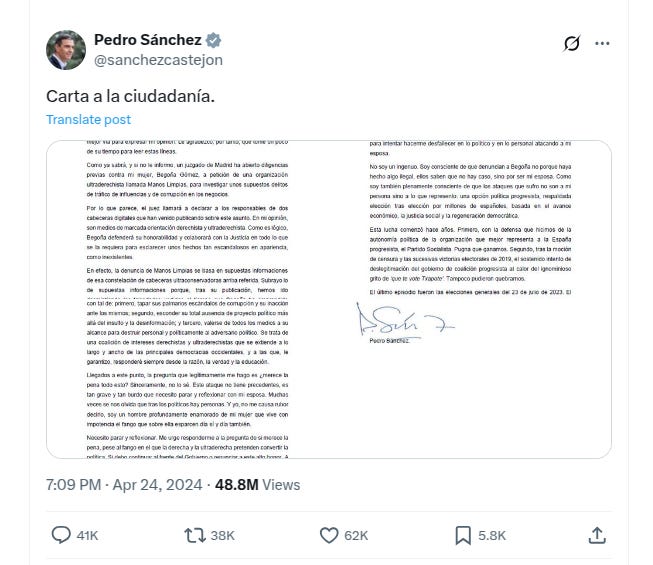

En estos días se cumple un año desde que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, sorprendiera al país anunciando que se tomaba 5 días para reflexionar sobre su continuidad en el puesto. Su mujer acababa de ser acusada de un delito en un proceso que él consideraba que era una cacería que había llegado demasiado lejos y él, decía, necesitaba tomarse el tiempo para pensar si “merecía la pena” mantenerse en el cargo a pesar de los ataques furibundos que estaba sufriendo.

Escribí entonces un hilo en Twitter que se viralizó a toda velocidad y acabó teniendo millones de visitas, además de ser recogido en múltiples programas de radio, televisión y prensa escrita (aquí se puede leer también en Bluesky y, en vídeo, en Tiktok). Recomiendo su lectura porque creo que sigue estando de actualidad pero, sobre todo, quiero aprovechar este aniversario para profundizar en esa reflexión y conectarla con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y es que creo que el mismo fenómeno que explicaba la maniobra de Sánchez es la mejor explicación para el comportamiento de Donald Trump.

Creo que el tablero de juego sobre el que construimos el debate, la información y los consensos públicos ha cambiado pero no hemos terminado de comprenderlo. Todo radica en la forma que tenemos de entender el tiempo:

*****

Dicen los físicos que el tiempo no existe, al menos no como una constante universal. No tiene ni un principio, ni un fin, ni unos confines delimitados. Tampoco se puede medir, salvo desde la perspectiva de una sola persona. Y e que el tiempo no es una propiedad del universo, sino la forma particular en la que los humanos percibimos la realidad. Por esa razón, cambia con el tiempo y las culturas, y por eso han existido, a lo largo de la historia, distintas formas de entenderlo.

En las sociedades agrarias el tiempo no era líneal, sino círcular: estaba determinado por el ritmo de las cosechas. La realidad no iba a ningún sitio, sino que se giraba y giraba sobre sí misma. Esa concepción cíclica se mantiene viva en nuestros días en las culturas que conservan la creencia en la reencarnación.

Los antiguos griegos tampoco tenían un concepto como el nuestro de futuro. ¿Para qué, si el mundo apenas cambiaba a lo largo de los siglos? Para ellos, el tiempo no avanzaba y, si había algo hacia lo que proyectarse, algo que estuviera delante, ese algo era el pasado, que era el lugar donde estaban las cosas importantes —como los dioses.

La noción de que el tiempo es lineal y de que las personas avanzamos en la vida hacia el futuro no se universalizó hasta la extensión de las religiones abrahamicas (el cristianismo, el judaismo y el islamismo). Pero, incluso entonces, el futuro no estaba en la vida terrenal, sino que ésta era un tránsito hacía el auténtico destino: la vida eterna tras la muerte.

Entre los siglos XVIII y XX se extendió otra creencia, que es con la que hemos llegado hasta nuestros días. Cabalgando sobre la idea de que el progreso técnico y científico iban a mejorar indefinidamente la vida de las personas, nació la visión de un futuro mítico, idílico, lleno de tecnología y de maravillas de la técnica que nos iban a cambiar la vida. Fue la época en la que las exposiciones universales contaban lo que estaba por venir y que lo que estaba por venir era mucho mejor que el presente. Como consecuencia, las personas empezaron a proyectarse hacia ese futuro, incluso a cambio de su presente.

Y es que tenía todo el sentido. Si el futuro iba a ser brillante, pero el presente no lo era todavía, la mejor decisión era guardar todos los recursos para poder disfrutar al máximo para cuando llegara ese momento.

Los cimienots de la sociedad actual derivan de esta creencia. El ahorro, por ejemplo, es una forma de priorizar el futuro sobre el presente: sacrificamos nuestro consumo actual para poder realizar una adquisición más adelante. Las dietas funcionan del mismo modo, privilegiando nuestro bienestar futuro sobre el placer inmediato. El esfuerzo -que es la piedra angular sobre la que todavía reposa todo nuestro sistema moral- es exactamente esto, la idea de que vale la pena pasar dificultades hoy a cambio de una recompensa mañana. Incluso el crédito, la inversión y la deuda responden a la misma lógica, son el mismo fenómeno del ahorro y el esfuerzo, llevados al plano económico.

Pero, ¿y si volviera a desaparecer la idea del futuro? ¿Cómo sería la realidad si el tiempo si dejara de ser lineal y orientado hacia delante?

Lo que subyace a gran parte de la confusión que tenemos en nuestros días es que estamos abandonando la forma en que entendiamos la realidad en el siglo XX y está emergiendo una nueva.

En primer lugar, porque se está desmoronando esa creencia que había guiado al mundo en los siglos XIX y XX de que el futuro iba a ser un lugar maravilloso. Hemos llegado a 2025, el año que se suponía que sería ya “el futuro”, y esa utopia de coches voladores, robots que te limpian la casa y colonias en Marte ni está, ni se la espera. Al contrario, la gente ha dejado de creer que el futuro será un lugar mejor que el presente y ya no quiere pensar en él. Se acabaron las películas futuristas y los imaginarios de una sociedad avanzada. Como dice Peter Thiel, "Queríamos coches voladores, pero en su lugar obtuvimos 140 caracteres".

Esta, y no otra, es la razón por la que la gente más joven ahorra menos de lo que ahorraban sus padres. Lejos de tener una forma de vida caprichosa, los jóvenes están haciendo una elección muy racional: piensan que su futuro va a ser más oscuro que su presente y prefieren materializar sus inversiones hoy. Y esta tendencia no ha hecho más que agudizarse desde que la pandemia nos hizo creer que nuestra realidad era mucho más frágil de lo que pensábamos.

De manera que hemos pasado de un mundo orientado al futuro a un mundo que no sabe dónde mirar para encontrar una imagen esperanzadora. Y mientras estábamos distraidos intentando adivinar hacia donde mirar, ocurrió otra cosa:

Internet lleva tanto tiempo en nuestras vidas que ha modificado la manera en la que entendemos la realidad. Antes de la red, uno podía mirar al mundo como un lugar más o menos estático, como si fuera una fotografía donde todas las cosas están en el mismo sitio. Así, teníamos una imagen inmutable del pasado, otra imagen de un futuro prometedor, pero también estático, y un presente que se movía tan despacio que se podía entender casi como una realidad estacionaria.

Pero si superponemos una fotografía a otra y a otra y a otra más, y las pasamos muy rápido, que es lo que hacen las redes sociales, producimos la impresión de movimiento.

Así, hemos pasado de un mundo estático a uno en acción permanente. De la vida como un mapa de lugares conocidos a la vida como un caudal de eventos que se suceden a toda velocidad sin que tengamos la posibilidad de comprenderlos del todo.

Y el problema es que no sabemos -todavía- nadar en ese caudal. Por eso tanta gente siente que pierde el control hasta de su propia atención y de su capacidad de concentración. Superados por un montón de estímulos que no pueden comprender a tanta velocidad, muchas personas sienten que han perdido el control, que han perdido la capacidad de intervenir en su propia vida: que se los lleva por delante esa corriente.

La reacción más humana a esa sensación de pérdida de control es intentar recuperarlo. Es una reacción innata a lo desconocido, como cuando escuchamos un gran ruido o identificamos a una persona desconocida en un garaje. Inmediatmaente nuestros sentidos se ponen en alerta para volver a comprender lo que está pasando. Por eso seguimos, una y otra vez, volviendo a las redes, a la conexión con otros, a prestar una atención desaforada a todo lo que está pasando en busca de respuestas que nos permitan recuperar el suelo bajo nuestros pies. Por eso, si nos desconectamos, tenemos la sensación de que cada vez entendemos menos -y en gran medida, es que es verdad.

Las guerras mundiales del casito

En ese estado de alerta permanente en el que vivimos todos los seres humanos en el tercer milenio, las herramientas que nos habíamos dado para entender el mundo -la política, la filosofía y los medios de comunicación- se han quedado obsoletas.

Como productos que son del siglo XX, siguen en ese empeño tan venerable como inutil de preguntarse cómo debería ser el mundo dentro de 100 años. La política parlamentaria, con sus debates, sus códigos novecentistas, sus leyes que tardan años en materializarse y quinquenios en producir resultados, con sus grandes planes para hacer del mundo un lugar mejor, pero no hoy, quedan relegados a un ultimísimo plano ante la necesidad de entender lo que está pasando exactamente esta misma semana y que puede hacer saltar el mundo por los aires antes del inicio de la próxima.

Los medios de comunicación, que siguen dedicando un tiempo fuera de toda lógica a hacer de cámara de eco de todos esos debates, tampoco ayudan.

Y en un mundo sin liderazgos, cada persona busca un mástil al que atarse que le de algo de seguridad en mitad de esta tormenta: que le explique qué está pasando y que le diga qué hacer para sentirse seguro.

Y el camino más corto para sentirse seguro es sentirse importante.

Surgen entonces algunas personas que saben jugar a este juego. Comprenden, como Pedro Sánchez, que la clave del mundo contemporáneo no está en liderar a la gente hacia un futuro distante, sino en explicarles constantemente la realidad de hoy. “Poner el marco”, que dirían los politólogos, pero no con un gran plan, sino todos los días.

Por eso tiene sentido la metáfora de que la política ha dejado de ser una partida de ajedrez y se ha convertido en un partido de baloncesto. Hemos pasado de un mundo reglado, donde los políticos podían controlar las normas y los “turnos”, a un mundo complejo, donde hay muchos jugadores e infinitas jugadas posibles.

Y lo importante en ese tablero es tener la posesión del balón y poner tus propias condiciones. Y no con una gran estrategia pensada hacia el futuro, sino con un golpe de mano y luego otro, y luego otro, y luego otro más.

Ysus ese “balón” es la atención. Porque en un momento en el que todavía no sabemos entender y filtrar bien todo el contenido que recibismos a diario, el marco no lo pone el mejor analista, sino quien mejor sabe recabar la atención de la gente.

Donald Trump es un campeón mundial de la atención. Lleva jugando a este juego toda su vida. De joven acaparaba las portadas de la prensa rosa con sus flamantes novias y sus inversiones millonarias bañadas en oro. En el mundo anglosajón, se volvió algo así como un Wyoming superlativo cuando, durante 14 temporadas, tuvo un concurso en la televisión en abierto que se llamaba “El aprendiz”, pero se podía haber llamado “Trumpolandia”: se grababa en la torre Trump en Nueva York, él era el protagonista y el premio del concurso era trabajar… para él.

Décadas puliendo los gestos, los anuncios, los proyectos megalómanos, las astracanadas… y las miles de formas de provocar para llamar la atención.

En estos días todos los analistas intentan descifrar cuáles son las verdaderas intenciones de Trump con los aranceles. ¿Va en serio? ¿O solo está queriendo negociar duro? Como cuénta Ángel Villarino esta semana con tanta gracia, nos estamos haciendo todos Trumpologos y cada uno tiene su particular escuela para comprender lo que está pasando.

Esta es mi particular escuela de la trumpología:

Trump no tiene interés en los aranceles ni en ninguna otra cosa. Ni quiere acabar con la guerra en Ucrania, ni lo contrario, ni le interesa Putin, ni le deja de interesar, ni quiere anexionarse Groenlandia, ni no anexionarse nada. Lo que está haciendo desde el primer minuto es lo mismo que lleva haciendo toda su vida: lanzar una andanada detrás de otra a la opinión pública para llamar la atención y retenerla. Para que solo se hable de él, para tener la permanente posesión del balón a cualquier precio

Por eso un día anuncia unos aranceles y, al siguiente, los retira sin negociar nada a cambio. Por eso lanza vídeos disparatados sobre hacer un resort en Gaza y deporta ciudadanos venezolanos a las cárceles de Bukele, solo para conseguir una impactante imagen. Por eso está despidiendo empleados federales. Por eso propuso nombrar un fiscal especial para investigar a Joe Biden, realizar la mayor operación de deportación masiva en la historia de EE.UU., reubicar a personas sin hogar en campos de concentración, eliminar el Departamento de Educación, imponer aranceles del 60% a todas las importaciones chinas, prohibir la entrada -o expulsar- a inmigrantes por su ideología, ejecutar juicios militares a narcotraficantes, dar “immunidad total” a la policía, utilizar el ejército en operaciones de seguridad interna, perdonar a los insurrectos del 6 de enero, construir campos masivos de detención para migrantes, usar drones para combatir el crimen urbano y cambiar la constitución para concurrir a un tercer mandato.

Varias de estas ideas no han sido formalmente retiradas, pero su viabilidad legal y práctica es ampliamente cuestionada. Da lo mismo. El único objetivo de Trump es “to win the day”, ganar el día, conseguir ser el protagonista de la jornada: mantener la posesión del balón.

No existe en su cabeza un plan. No hay un futuro en la mente de Trump. Piensa de una manera completamente distinta a la de los estrategas políticos tradicionales. Por eso impone aranceles sin proyectar absolutamente nada para desarrollar la industria nacional. Hasta la forma retorcidamente estúpida de presentar los aranceles ha sido una forma de tenernos averiguando cómo los calculó, si uso una IA para hacer los cálculos, si ha metido a islas deshabitadas en el listado de países con aranceles… todo para que se siga hablando de él.

Estoy convencida de que en los próximos días renegociará los aranceles, como ya hizo (dos veces) con Canadá y con México. No como una estrategia para conseguir mejores condiciones comerciales, sino para ganar otro día en las portadas.

En la mente de Trump, su enemigo ni siquiera son los demócratas porque ninguno siquiera compite: su rival es la final de la Super Bowl y el último disco de Ed Sheeran.

Cuando termine con la guerra arancelaria, se inventará otra cosa. Y luego otra, y luego otra. Llegará un momento en que todo el mundo le cogerá la medida y se aburrirá. Es posible que entonces se ponga nervioso y eleve la apuesta. Me preocupa seriamente que en esta espiral, termine provocando un conflicto armado, la última fuente infinita de atención.

Mientras tanto, hay alguna cosa que podríamos aprender de lo que estamos viviendo. Si el mundo del siglo XX estaba obsesinado con el futuro, el del XXI lo está con el presente. Y liderar el mundo no consiste hoy en hacer proyectos a 20 años, sino en acompañar a la gente para que se sientan protagonistas y en control de sus propias vidas hoy.

Sin dejar de ser verdad lo que cuentas, creo que tampoco podemos exagerar ni renunciar a la necesidad y la existencia de una perspectiva y un análisis más equilibrados y completos, y lo digo sobre todo por tu último párrafo, que suena bastante "derrotista", conformista o simplificador en relación con el espíritu de los tiempos que describes. Sigue siendo necesario planificar y pensar las cosas a unos cuantos o muchos años vista, o darle tiempo a la mente y las personas y la sociedad para pensar y masticar sus percepciones, sus ideas y sus deseos, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer o cambiar de un día a otro o a golpe de tuit, o cuyos efectos no duran solo lo que tarda en renovarse un timeline. Creo que tenemos la responsabilidad de no perder de vista eso y de volver a centrar y calmar las cosas, de vacunarnos ante este exceso de presentismo distorsionador, y es responsabilidad de los líderes y también de nosotros como ciudadanos (¡pongamos distancia con las tóxicas redes (in)sociales y sus dinámicas cognitivas de una vez por todas!).

Por otra parte, también creo que hace un flaco favor a la verdad igualar o comparar sin más el comportamiento político o público de Pedro Sánchez con el de Donald Trump. Aunque no niego que superficialmente parezcan la misma estrategia sobre lo inmediato, cuando Sánchez dio la espantada de la carta no solo trataba de dar un volantazo en el presente para llevar la atención a donde le interesaba, ni siquiera centrarla en él, sino que seguramente tenía en mente una estrategia con algo más de profundidad y más a largo plazo, como la de desactivar o mitigar en los meses (o los años) siguientes la fuerza y la efectividad ante la opinión pública del proceso de acoso mediático y judicial de sus adversarios mediante la colocación del foco, para desacreditarlo, sobre el procedimiento judicial en sí y el entorno que lo promovía. Y funcionó entonces y sigue funcionando un año después. No digo que todos los golpes que da Sánchez tengan trasfondo estratégico (ni asumo que todos los de Trump estén exentos de ese trasfondo) pero tampoco se trata solo de jugar un partido de baloncesto que acaba en una hora ni podemos aceptar que el mundo en el que vivimos ahora y en el que presumiblemente seguiremos estando dentro de unos años sea solo eso.

Si escuchas a Scott Bessent, Trump tienen un plan, es arriesgado, pero es un plan.

Parte del plan es el circo de Trump, pero hay mucho más detrás.