El timo global de la inteligencia artificial

An English version of this article is available here.

Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia —pregonaba el gitano con áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.»

Gabriel García Marquez, 100 años de soledad

No habían pasado ni 4 meses desde el lanzamiento de ChatGPT cuando Goldman Sachs, uno de los bancos más influyentes del mundo, se apresuró a aventurar que la inteligencia artificial iba a eliminar 300 millones de puestos de trabajo antes de 2030.

El mundo entero estaba deslumbrado. Era como estar viviendo en una película de ciencia ficción en la que las máquinas hablan y sienten y tienen vida y criterio propio… y acaban exterminándonos a todos.

¿Por qué nos da miedo la tecnología, si casi siempre nos ha hecho la vida más fácil?

El mito de que nuestra ambición por decidir nuestro propio destino nos destruirá hunde sus raíces en los orígenes de la cultura occidental. En la tradición judia, el golem era una criatura hecha de barro a la que los rabinos daban vida para proteger a la comunidad, pero que se acababa volviendo en su contra y atacando a quien debía proteger. En la mitología griega, los mitos de Pigmalion y Prometeo han llegado a nuestros días en su versión más popular, la criatura de Victor Frankenstein.

Por eso todos estos mensajes sobre la destrucción que se avecina con la llegada de la inteligencia artificial se viralizan: estamos culturalmente programados para pensar que más tarde o más temprano llegará una tecnología que nos destruirá.

Pero, ¿hay alguna verdad en ese mito? ¿Es cierto que la inteligencia artificial lo va a poner todo patas arriba? ¿Es verdad que va a acabar con el 10% de los trabajos en el mundo y a cambiar otro 30%? ¿Es verdad que vamos a tener que acabar implantándonos un chip en la cabeza para estar a la altura?

Yo creo que no; creo que estamos sobrevalorando la capacidad de estos large language models para igualar el pensamiento humano. Y no porque sobreestimemos lo que pueden hacer las máquina, sino porque infraestimamos nuestra propia capacidad intelectual.

La consecuencia es que nos sentimos débiles y asustados cuando no deberíamos. Ninguna máquina está ni siquiera cerca de asomarse a la cognición humana. Pero para entenderlo hay que empezar por comprender cómo funciona nuestra inteligencia.

La inteligencia humana

Los humanos somos -es una obviedad- mamíferos. Y a pesar de esa tentación que tenemos de creernos superiores al resto de las especies, la ciencia ha demostrado una y otra vez que no hay ningún salto exponencial entre nuestra existencia y la del resto de animales. Ni somos la única especie capaz de usar herramientas o lenguaje simbólico, ni la única capaz de sentir emociones como la pena o la empatía, ni la única capaz de crear arte. Nuestra inteligencia existe en un continuo con la del resto de seres vivos.

Como animales que somos, nuestra forma primaria de inteligencia es emocional. Pensamos y comprendemos con emociones y usamos el lenguaje como vehículo para ordenar esas emociones y compartirlas con los demás.

Y no me refiero solo a lo que normalmente denominamos “emoción”, como la tristeza o la ira, sino a todos nuestros pensamientos. Todas las palabras que usamos, todas las nociones que habitan nuestra mente son formas de evocar emociones muy complejas. “Mamá” es una emoción. “Casa” es una emoción. “Platano” es una emoción. “Crisis” es una emoción. Cada una de estas palabras evoca en nosotros una sinfonía de sensaciones, memorias, recuerdos, olores, sabores, datos e imágenes en un plano emocional de la conciencia.

Aunque no tuviéramos una palabra para nombrarlas, estas emociones seguirían ahí, como se puede observar claramente en los niños, que piensan antes de tener lenguaje o en las personas que no tienen lenguaje verbal, como algunos autistas.

Por eso nos hace mucha gracia descubrir que los alemanes tienen una palabra -”schadenfreude”- para esa sensación de disfrute o satisfacción que se experimenta cuando le va mal a otra persona o que los japoneses llaman “komorebi” al sol que se filtra a través de las hojas de los árboles. Nos divierte porque todos tenemos esas emociones en la cabeza, aunque no tengamos una palabra para describirlas.

Instrumentos

Así, la metáfora que mejor define cómo funciona el cerebro humano -mucho mejor que la idea de un ordenador o un archivador de documentos- es un piano. El cerebro es un instrumento donde cada neurona es una tecla y cada emoción, un acordes que activa muchas de esas teclas a la vez. Recombinando las mismas teclas con otras podemos formar otros acordes distintos, otras nociones. Si las enlazamos, crearemos un relato, que es lo mismo que una canción.

Solo que este piano en cuestión tiene 86 billones de teclas y puede producir un número infinito de acordes. Dentro de cada uno de nosotros hay un instrumento tan complejo que estremece, un auténtico universo de impulsos y sensaciones que no se puede comparar con ningún otro fenómeno -conocido- de la realidad.

Por desgracia, el sonido de esas teclas no se oye más allá de donde acaba la piel. Cada uno de nosotros es como un instrumento tocando una sinfonía complejísima, pero que está encerrado en nuestra conciencia sin poder salir ni escucharse fuera. No tenemos, por seguir con la metáfora, una notación musical que nos permita trasladarle a un tercero todo el contenido de la música que estamos tocando.

¿Cómo explicarle a alguien una sinfonía sin que pueda escucharla? Es imposible. Por eso nuestra experiencia vital es una lucha permanente por entender y que nos entiendan; un ejercicio desesperado por conectar con los demás con herramientas muy rudimentarias en comparación con las de la cognición.

Estas herramientas son los lenguajes. El lenguaje verbal es uno de ellos, pero no es el único. El lenguaje no verbal, la cultura, la música y el arte son otros de los códigos que usamos para destilar ese universo y simplificarlo hasta que somos capaces de transmitírselo, telegráficamente, a otra persona.

Pero cualquier intento de transmitir esa canción que tiene cada persona en su interior a un tercero no deja de ser una reducción demasiado simple. De ahí que haya tantas veces que hablamos con alguien y no nos entendemos.

La primera razón por la que eso que eso que hemos llamado “inteligencia artificial” no llegará mucho más lejos es ésta: los creadores de la IA toman una parte minúscula, limitada y arquetípica de la conciencia -el lenguaje verbal- y lo confunden con el todo. Ignoran que las palabras son solamente una representación muy limitada de las nociones amplísimas e interconectadas que habitan nuestro cerebro como acordes en un piano con billones de teclas.

Ignoran también que las palabras, una vez que salen de nosotros, no son la manifestación de la conciencia íntima de las personas, sino de las convenciones. El texto que existe en internet, del que se nutren los large language models es solo una parte pequeña de la comunicación humana que ya está mediada por las normas sociales que dictan qué se puede decir en público y qué no. Por eso ChatGPT habla todo el rato como si fuera un junior de KPMG con un powerpoint.

La inteligencia compuesta

La segunda razón es que no hay solo un piano con 86 billones de teclas, sino 7.000 millones, tantos como personas. Un grupo inmenso que ha conseguido, a través de un sistema inextricable de relaciones sociales que van desde el contacto con la piel de nuestra madre, hasta la invención de la literatura y de las universidades, inventar un mecanismo de composición de su inteligencia que ha alcanzado en los últimos años una escala planetaria.

Los seres humanos no somos inteligencias aisladas en un habitat con unos cuantos individuos, como les ocurre a las ballenas o a los chimpances. Hemos construido y pulido a lo largo de varios milenios un sistema que nos permite actuar como una sola inteligencia. La escritura, el teatro, la música, la imprenta, la televisión, la escuela, las universidades, Twitter, Tiktok y nuestra constante búsqueda de la proximidad física en las ciudades son mecanismos de ese sistema. La cultura global, el comercio, la industria, las vacunas del COVID y todas las cosas que damos por hechas como si fueran una nimiedad, cuando en realidad son un maldito milagro, son producto de esa ingente inteligencia colectiva.

Y cada uno de nosotros aprende de toda esa experiencia y la va incorporando a su propio mundo interior a medida que vive. No dejamos de aprender ni un día y nuestro campo de aprendizaje, a diferencia de lo que ocurre con estos large language models, es infinito.

La llamada IA es incapaz de interactuar con todo ese tejido. Eso que llamamos “prompting”, esa idea de que hay que saberle pedir muy bien las cosas a los chatbots como ChatGPT para sacar lo mejor de ellos, consiste en trasladarle parte de ese andamiaje de nociones sociales que nosotros incorporamos de manera natural a nuestra existencia a una máquina que carece de la primera de todas ellas.

Ocurre con estos chats lo mismo que con las aplicaciones de citas. Ligar en las discotecas tendría sus contras, pero esa persona que había llegado al mismo barrio que tú, a la misma discoteca, que se vestía y se comportaba y se relacionaba de una manera determinada, ya había superado un montón de filtros culturales y compartía una cantidad de códigos que ahora la aplicación no es capaz de replicar, porque los está ignorando. En la discoteca usábamos la inteligencia colectiva para ligar. Ahora tenemos que suplirla poniendo una cantidad ingente de nuestra parte en filtrar gente que no tiene por qué tener nada que ver con nosotros.

Y de hecho hablar con ChatGPT se parece un poco a hablar con un señor por Tinder: esa permanente exposición a un desconocido a quien le tienes que explicar cada ínfimo detalle de ti mismo para que te empiece siquiera a intuir.

El oro y los imanes

Se estima que la IA puede ser un negocio que llegue en los próximos años hasta un billón de dólares. Les pasa a estos inversores exactamente lo mismo que a Jose Arcadio Buendía con los imanes: han visto algo que parecía magia y quieren creer que les puede servir para encontrar oro. Por eso todas las noticias que parecen de ciencia ficción sobre este tema se explican porque hay muchos intereses creados en que nos creamos que hay algo sustancialmente distinto en la IA que va a cambiar el mundo. De ahí que se esté vendiendo como revolucionaria, cuando no lo es.

Claro que la tecnología que está detrás de los nuevos large language models puede ayudarnos a muchas cosas. Con esa capacidad para ser un “cuñado estocástico” es fantástica como apoyo de cualquier proceso creativo donde necesites contrastar tus ideas con alguien. Y es razonblemente fiable traduciendo, mucho más que los anteriores programas lineales de traducción. Incluso dando instrucciones a una máquina se acerca a algo que nos permita soñar con que haya cada vez más gente que pueda hacer trabajos técnicos (como diseño gráfico) gracias a ella.

Pero no habrá detrás de esto lo que se llama una “inteligencia artificial general”, ni una “superinteligencia”. Ni sustituirá millones de puestos de trabajo, ni cambiará radicalmente el mundo. No ocurrirá. No habrá, me atrevo a decir que nunca, una inteligencia artificial, porque no puede existir. Simplemente porque la inteligencia no es nada distinto de la experiencia, nada distinto de las emociones ni de los deseos. Nada distinto de la vida.

Igual podríamos aprender la lección y valorarnos a nosotros mismos un poquito más por ello.

¡Gracias por llegar hasta aquí!

Como este blog está teniendo mucho éxito, he puesto en marcha la opción de suscripciones premium. Si te ha parecido interesante este contenido, te animo a que te suscribas (o actualices tu suscripción) para apoyarlo.

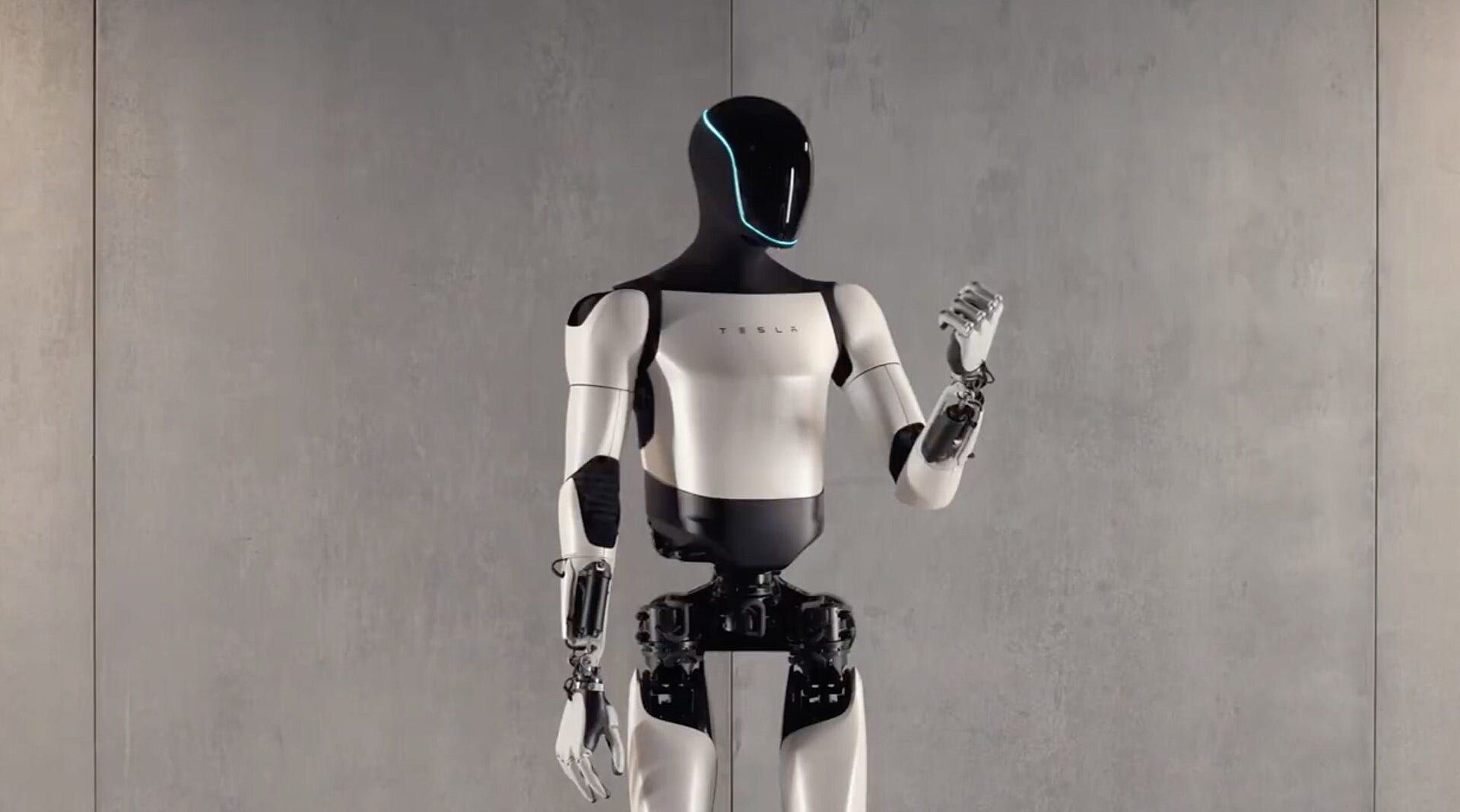

Imágenes: Tesla

Una excelente introducción que captó mi atención al 100%. Es uno de mis libros favoritos.

Con respecto al resto del texto, encuentro un análisis apasionante que encuadra muy bien nuestra relación con la tecnología, no sólo la IA de los últimos años sino en general. Tal y como señalas, sentimos una reticencia hacia los avances tecnológicos que parece forjada en nuestro mismo ADN.

El ejemplo más claro que se me ocurre, también porque significó el salto tecnológico más dramático de nuestra historia, fue la Revolución Industrial. Al igual que ahora, muchos vaticinaban el final de la vida y el trabajo como la conocemos, para ser reemplazado por una especie de colapso de civilizaciones. La realidad fue todo lo contrario. Se enriqueció a la población mundial, y en menos de 100 años, mejoró la calidad de vida de casi todo el mundo. Más adelante se aseguró que la televisión nos haría inútiles, o que el internet nos volvería redundantes. Nos puede gustar más o menos el resultado actual (hay muchas cosas que no me gustan), pero prefiero tenerlo antes que echarlo en falta.

Personalmente, dudo muchísimo que la IA sea diferente. De que habrán cambios, estoy segurísimo. Algunos que tal vez hoy no podamos ni imaginar. Y desaparecerán trabajos, y surgirán nuevos comportamientos y costumbres. Nuestra sociedad se reimaginará para adaptarse a las nuevas tecnologías. Más me preocupa (o tal vez irrita sea una palabra más adecuada) toda la propaganda y ruido que se hace acerca de este tema.

Un abrazo.

Flechazo, María. Me ha gustado mucho tu artículo, con la alusión a un clásico y la profundidad de tu metáfora pianística. En general, me huelo que la coincidencia con mis intereses y referencias es potente. Has ganado un subscriptor.

Creo que soy, sin embargo, algo más tecnooptimista que tú, aunque lo iremos viendo con el tiempo. Como apunta algún otro comentarista, las capacidades emergentes que nos están sorprendiendo no hace inverosímil que puedan surgir nuevas y no puede negarse que eso hiere nuestro narcisismo y podemos también vernos tentados por sobrereaccionar si nos sentimos acorralados. La vieja tecnofobia también vende, como dices. Los robots llevan cientos de años, particularmente los últimos cien, amenazando con reemplazarnos y no lo han hecho. Pero el impacto de la tecnología en el tejido productivo y social es innegable, y la nueva oleada que automatiza el trabajo de buena parte de los llamados "white-collar" creo que va a seguir impactando de forma ostensible.

En esa línea, por si os apetece, os comparto algunos escritos que intersecan en buena medida con los temas que nos has traído:

Sobre el vértigo del desempleo tecnológico, con alusión incluida también a García Márquez y Cien años de soledad:

https://newsletter.ingenierodeletras.com/p/el-vertigo-del-desempleo-tecnologico

Sobre nuestra configuración como animales que esperan, ya se demuestre que la AGI nunca llegará, ya se demuestre que ha llegado:

https://newsletter.ingenierodeletras.com/p/esperando-a-un-nuevo-godot

Sobre esas capacidades emergentes que parecen acorralarnos y el rincón en el que resistimos

https://newsletter.ingenierodeletras.com/p/saberse-miserable

Y para quienes les guste el rock duro, que habéis tocado el tema de la consciencia y la reflexión filosófica al respecto, escribí hace unos meses un artículo más denso y trabajado frente a la aproximación reaccionaria de tipo conservador humanista que se da ante el embate de la IA:

https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/view/21442/19145